人生の方向

念仏をしても、人生の意味は分からない。なぜこの世界が存在しているのか?なぜ苦しい世界で生きているのか?なぜ阿弥陀仏は存在するのか?この「なぜ?」には答えが出ない。

フランス語の「sens」という言葉には、「意味」という意味と、「方向」という意味があるらしい。

今辞書で調べたら、方向という意味は後から加わったものらしいけれど、人生の「意味」を、人生の「方向」と書き換えれば、漠然としすぎた言葉である「意味」よりは、上手く考えられそうな気がする。

人生の方向は、どこへ向かっている?釈尊は、人生の方向は、生まれて老いて病んで死ぬだけだよ、と仰った。つまり、生というスタートをきって、死というゴールテープを切る。死という方向へ走って行って、そのゴールテープの先には、何があるか?何もない。無だ。パスカルは人間は絶壁に向かって目隠しをして走っていると言ったが、その通りで、人生の方向は「無」にしか向いていない。財産を作ったり、子供を作ったり、名誉を得たり、寄り道をすることもできるが、結局方向は「無」のまま変わらない。

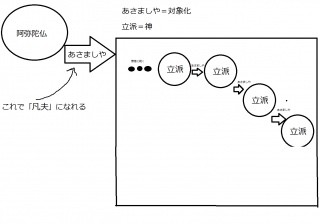

哲学者でお坊さんの大峯顕は、生命環流という本を出している。命が、環になって流れる。これは往相と還相を言った言葉だが、念仏をする人は、人生の方向が、円を描くようになるのだと思う。生→死で終わる直線的な方向ではなくて、浄土へ往生して、また娑婆へ、還相の菩薩として帰ってくる。その円環のうちに生きることになる。生→死という直線が、娑婆⇔浄土という円環になる。

人生の「意味」と言ったらよく分からないけれど、「方向」と言ったらはっきりする。浄土へ往生して行って、また還相の菩薩として帰ってきて、また浄土へ行って、また帰ってくる。その間に、数知れない人を仏にする手伝いをする。往相も還相も他力である。他力の方向で生きていく。南無阿弥陀仏。

フランス語の「sens」という言葉には、「意味」という意味と、「方向」という意味があるらしい。

今辞書で調べたら、方向という意味は後から加わったものらしいけれど、人生の「意味」を、人生の「方向」と書き換えれば、漠然としすぎた言葉である「意味」よりは、上手く考えられそうな気がする。

人生の方向は、どこへ向かっている?釈尊は、人生の方向は、生まれて老いて病んで死ぬだけだよ、と仰った。つまり、生というスタートをきって、死というゴールテープを切る。死という方向へ走って行って、そのゴールテープの先には、何があるか?何もない。無だ。パスカルは人間は絶壁に向かって目隠しをして走っていると言ったが、その通りで、人生の方向は「無」にしか向いていない。財産を作ったり、子供を作ったり、名誉を得たり、寄り道をすることもできるが、結局方向は「無」のまま変わらない。

哲学者でお坊さんの大峯顕は、生命環流という本を出している。命が、環になって流れる。これは往相と還相を言った言葉だが、念仏をする人は、人生の方向が、円を描くようになるのだと思う。生→死で終わる直線的な方向ではなくて、浄土へ往生して、また娑婆へ、還相の菩薩として帰ってくる。その円環のうちに生きることになる。生→死という直線が、娑婆⇔浄土という円環になる。

人生の「意味」と言ったらよく分からないけれど、「方向」と言ったらはっきりする。浄土へ往生して行って、また還相の菩薩として帰ってきて、また浄土へ行って、また帰ってくる。その間に、数知れない人を仏にする手伝いをする。往相も還相も他力である。他力の方向で生きていく。南無阿弥陀仏。